2025年10月レッスン日(発表会お疲れ様でした!)

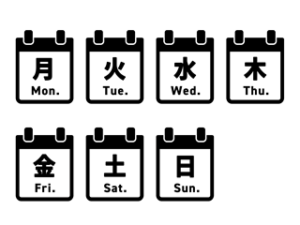

10月レッスン日

月 ① 9/29 ② 20 ③ 27

火 ① 7 ② 14 ③ 21

水 ① 15 ② 22 ③ 29

木 ① 9 ② 16 ③ 23

金 ① 10 ② 17 ③ 24

土 ① 11 ② 18 ③ 25

発表会いかがでしたか?

わくわくしていた人

ドキドキしていた人

逃げ出したいと思っていた人

慣れっこになっている人

部活帰り間に合うか心配だった人

試合が終わってから来た人

色々な気持ちの人がいたと思いますが

発表会、無事終わりましたね

途中まで時間通り進行していたはずなのですが

なぜか終了時刻が30分以上オーバーしてしまって

申し訳ありませんでした!

個々の感想はぜひ、直接お聞かせいただくかラインでお願いいたします

子ども達にはレッスンの場でじっくり話をいたします

小さな舞台ですが、子ども達にとっては大きな経験ですので

ひとりひとりの成長に繋がればいいなと思っています

今回は保護者の参加人数が過去で一番多く

本当に嬉しかったです

ピアノは他に比べても

孤独になりやすい楽器なので

(これ、あとでご説明します)

発表会だけに留まらず

ピアノの練習、音楽への取り組みを

子ども一人の個人的なものにしないで

ご家族を巻き込んで楽しんでほしいなと考えています

ピアノって孤独

ピアノの形って独特

ピアノは構造上、演奏者は楽器と向き合って座ります。

声楽家やフルート奏者のように

観客の方を向いて演奏しません。

単純かもしれませんが、

この物理的な制約って意外とピアニストがもつ

独特雰囲気をつくっている感じな気がします。

わたし自身、色々な楽器をかじった経験がありますが

他の楽器に比べてピアノは

自分の世界に深く集中しやすいように感じます。

これは悪い事ではなくて

むしろ、雑念だらけの日常をおくる主婦にとっては

短時間で簡単に集中できて孤独になれる有難い性質です。

けれども

小さい子ども達にとってこれは良い事でないですよね。

子ども達が感じる(多分)はじめての孤独

ピアノ技術の習得には

気の遠くなるような時間を少しづつ積み重ねる作業が必要

毎日毎日、基礎練習、反復練習・・・

そして新しく覚えることが次々でてきて

少しづつ難しくなる曲への挑戦がまっています。

練習のヒントはこちら

この意味を理解して一人で進めるこどもは少ないでしょう

「また同じことばっかり」

「今日も練習するの?」

「出来ないからやりたくない」

こんなことを感じながら

1人でピアノに向かいつづけることは

子どもにとって大変な仕事

そして前述のようにピアノの演奏中は

人の気配を感じにくく、

孤独感を覚える子どもが多いと思います

でもこのプロセスなくして上達はない・・・

親子連弾の意味

わたしが発表会で毎回必ず連弾をプログラムに入れているのは

この孤独問題を保護者に知っていただきたいから

というのもひとつの理由です

大好きなお父さん、お母さんと一緒に曲を作り上げる作業は

子ども達にとっていつもと全く違うピアノの練習時間になります

保護者のみなさんが一生懸命練習している姿をみることで

「自分ひとりが頑張っているのではない」と感じますし

「弾けるようになる」ことが誰にとっても大変な作業なんだと

知る機会になると思います

こんなことを感じることで

練習は孤独な作業から

家族の「共同プロジェクト」になる

…といったら大げさかな

一緒に曲を決めて

それぞれのパートを練習して

合わせ練習を繰り返して

うまく合わなくて笑って

だんだん合うようになったら達成感を感じて

こんな体験、なかなか出来ません!

技術的な上達だけでなく

音楽を通して楽しくかけがえのない時間になると思うのです

家族を巻き込むということ

親子連弾で過ごした時間は

子ども達が大きくなって手を離れたとき

保護者にとってかけがえのない思い出になります。

それは旅行やおでかけとは違った思い出です。

毎日一緒に演奏した小さな手や

一緒にステージで緊張したことなど

時が経つほどに鮮明な思い出になります

わたし自身3人の子供たちとの楽しい時間だったと

今になって感じていますから

確信を持って言えます

今回の発表会で多くの保護者が

親子連弾に参加して下さり本当に嬉しかったです

もちろん、姉妹での連弾も同じです

ピアノの練習に家族を巻き込むということは

練習時間を楽しい時間にかえるだけではなく

音楽を通して家族の絆を深め

子どもに

「ひとりじゃないよ」

ということを伝える機会だと思います

ピアノの上達にむかって長い道のりを

家族と歩むこと

これはピアノを続ける大きな原動力になります

ピアノは超長距離走

走りぬくのに必要なのは

努力と根性ではありません

続けられる「環境づくり」です

子ども達がピアノを「一生の友」にするために

ご家族が喜んで巻き込まれてくださることを願っております!

とにかく皆さまお疲れ様でした

感想、ご意見などいつでもお待ちしています